歯垢(プラーク)に含まれる細菌(ミュータンス菌)は糖分やタンパク質を分解します。これが虫歯の原因です。それによって排出される酸などが、歯のエナメル質やカルシウム、リンなどの成分を溶かして虫歯を作ります。歯みがきをしていなかったり、甘いものをたくさん食べているのに虫歯がない人は、もともと持っている細菌の量が少なかったり、溶け出したカルシウムやリンなどの成分を元に戻してくれる働きを持つ「だ液」の力が強い人です。

虫歯治療・歯周病治療・小児歯科

虫歯治療・歯周病治療・小児歯科

歯垢(プラーク)に含まれる細菌(ミュータンス菌)は糖分やタンパク質を分解します。これが虫歯の原因です。それによって排出される酸などが、歯のエナメル質やカルシウム、リンなどの成分を溶かして虫歯を作ります。歯みがきをしていなかったり、甘いものをたくさん食べているのに虫歯がない人は、もともと持っている細菌の量が少なかったり、溶け出したカルシウムやリンなどの成分を元に戻してくれる働きを持つ「だ液」の力が強い人です。

歯質

歯質は一人一人異なり、虫歯になりやすいかどうかを左右します。歯質を強化するためには、歯の再石灰化を促進するフッ化物を利用したり、だ液の分泌を促進するためによく噛んだりすることが効果的です。

細菌

キシリトールやフッ化物には、虫歯の原因となる細菌の活動を抑える働きがあります。これらを活用し、歯科医院でのメンテナンスで歯垢(プラーク)を除去していきます。

糖分

糖分の多い間食が増えると、口の中が酸性になり、虫歯になりやすい状態になります。間食を控えたり、糖分の少ないおやつを選んだり、バランスのとれた食生活を送ることを心がけてください。

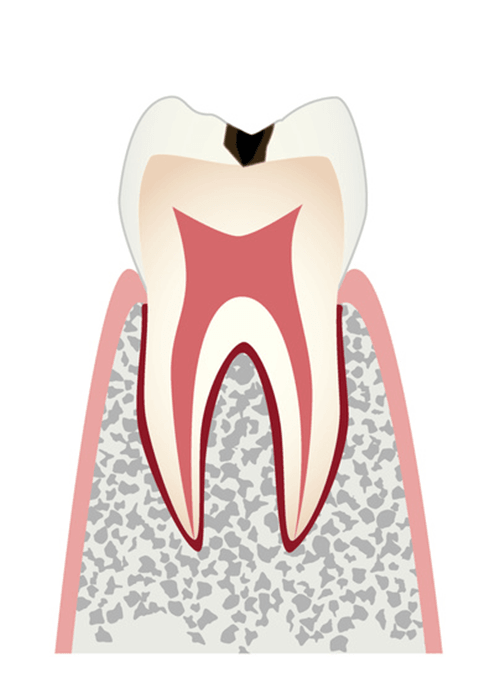

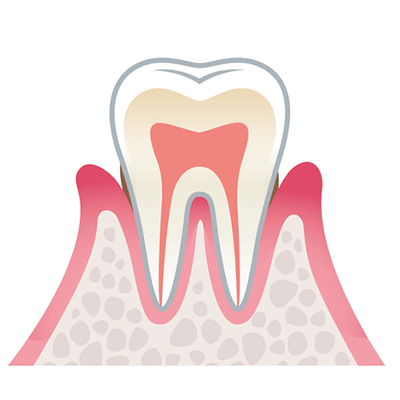

初期の虫歯

歯の表面はエナメル質で覆われており、虫歯はまずエナメル質に発生します。エナメル質が虫歯になると、光沢がなくなり白っぽくザラザラした感じになります。虫歯は上の歯と下の歯の噛み合せの部分や、歯と歯の間などに発生しやすく、この段階ではまだほとんど痛みはありません。

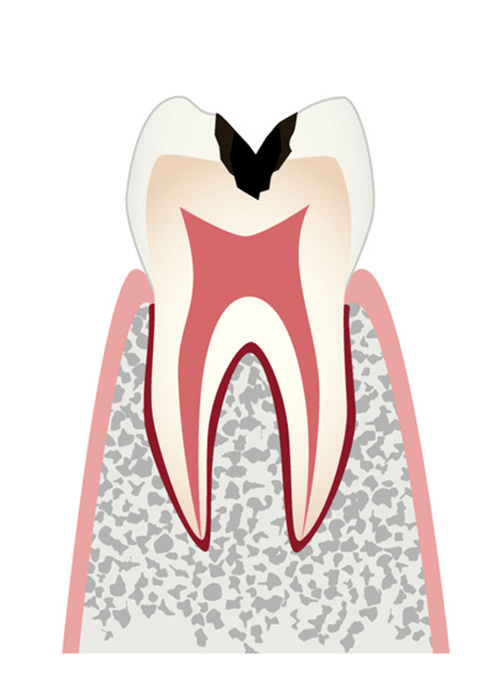

歯の内部まで進行した虫歯

エナメル質の内側には象牙質がありますが、虫歯が象牙質まで進むと虫歯の部分が黒く見え、冷たいものや熱いものを食べた時に歯が痛むことがあります。

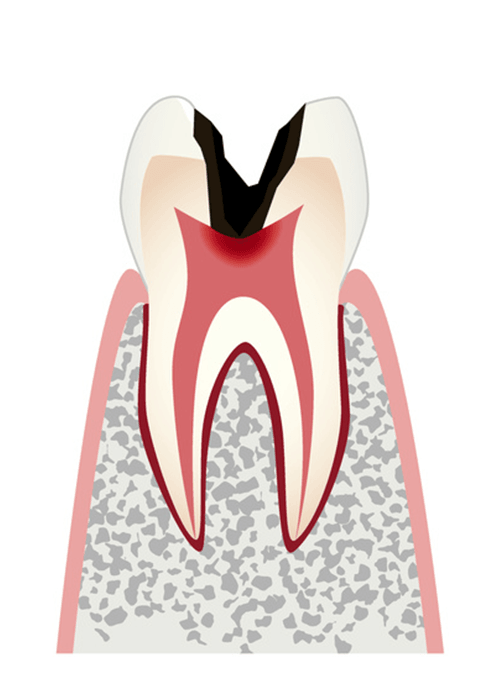

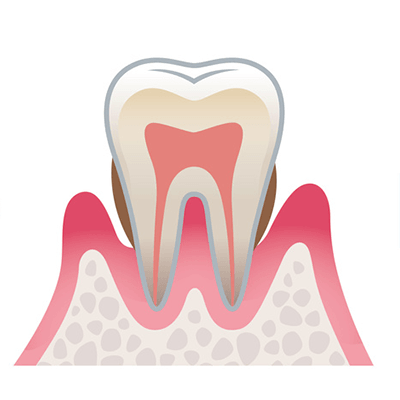

神経まで進行した虫歯

象牙質の内側には、神経や血管が密集した歯髄があります。虫歯がさらに進行して歯の神経まで虫歯菌に感染してしまうと歯髄炎となり、歯がひどく痛みだします。こうなると、虫歯になった部分の歯を削るだけでなく、歯髄まで取らなくてはなりません。この段階まで進むと治療が終わるまで時間がかかるうえ、歯髄を取ると歯がもろくなってしまいます。

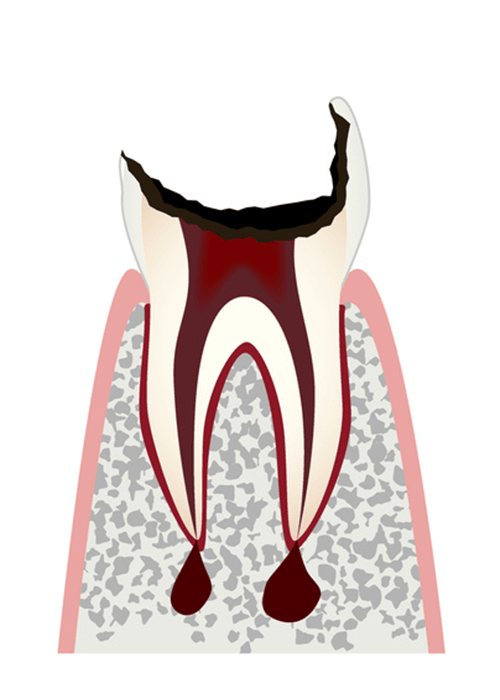

歯の根(歯質)が失われた歯

虫歯によって歯の上の部分がほとんど溶けてしまい、歯の根に当たる歯根まで虫歯が進行した状態を残根といいます。このような歯の根だけ残った部分の先端、すなわち歯槽骨(しそうこつ)の中に膿の袋ができることがあります。この膿の袋が炎症し腫れてきます。ここまで進むと歯を抜かざるをえなくなる場合が多くなります。

歯周病菌を減らすことで歯周病を改善し、歯をなるべく残す治療を提案します。歯周病は、虫歯よりも歯を失う確率の高い病気ですが、初期には自覚症状が無いため、どうしても発見が遅れがちになります。歯周病の治療は、スケーリングや薬剤などを使用して菌を退治することが基本です。ただし、症状によっては外科的処置を行うこともあります。歯茎の奥深く付いた歯周病菌を全て無くすには、相当の時間と根気が必要となります。いつまでも丈夫な歯を保つためには、医院での定期健診と毎日のしっかりとした予防ケアが大切です。

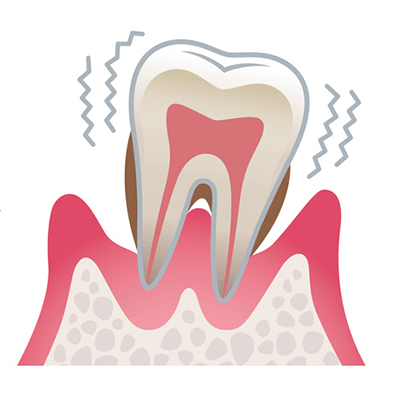

軽度

歯ぐきに炎症が起き、歯との間「歯周ポケット」が深くなります。痛みはまだありませんが、ブラッシング時に出血することがあります。

中等度

炎症が深まり、歯周病菌が顎の骨にまで達しています。歯周ポケットが深くなり、歯はグラグラしはじめます。

重度

顎の骨が半分以上溶けています。歯周ポケットがかなり深くなり、歯はグラグラに。歯ぐきからは膿が出て口臭も増します。ここまでくると、最終的に歯は抜け落ちてしまいます。

歯の表面に絶えることなく形成される細菌性の膜をプラーク(歯垢)と呼びます。このプラーク(歯垢)が歯周病の原因です。プラーク(歯垢)は歯の表面ででき、プラークからの毒素が歯ぐきにしみ込んでいきます。こうして歯の磨き残し等で歯茎のまわりに残った大量のプラークが炎症を引き起こすのです。プラークは本来歯と同じ色なので見つけるのが困難です。ネバネバですが軟らかく歯磨きで取り除くことができます。取り除かないと、石灰化して硬くなっていき、歯石がつくられます。歯石にはプラークが付きやすく、新しく軟らかいプラークがざらざらした歯石の上に急速に形成され、これが炎症を引き起こし進行していきます。

歯周病治療は歯科医師による治療、歯科衛生士による専門的ケアと、患者様によるホームケアで成り立つ共同作業です。この3つのどれが欠けても、治療の成功は難しいと言われています。患者様の病気への理解がとても大切ですので、わかり易い説明を心がけています。

検査とブラッシング

最初に歯周病の進行状態を歯周ポケットの深さ、口腔内写真やレントゲン写真も撮影し診断します。また現状のブラッシングでどこが磨けていないのかをよく理解していただいた上で、効果的なブラッシング方法を学んでいきます。

スケーリング(歯石除去)

歯石は歯面に付着したプラークに唾液中のリン、カルシウムが混じって石灰化したものです。歯に付着しておりそれ自体の病原性はありませんが、表面がでこぼこしていて、歯垢が付きやすいため、一般的に超音波スケーラーやキュレットスケーラーを使用して取り除きます。

歯周外科

歯槽骨の破壊が大きく、歯周ポケットが深い場合には、ポケットの外から器具で歯垢や歯石を取り除くことは不可能です。このような場合には、歯肉を開いて歯根を露出させ、歯垢や歯石を取り除いて歯根の表面を滑らかに整えます。

メインテナンス

治療が終わった後に継続して、良い状態を維持し、再発を防ぐことを言います。そのためには、歯科医師のチェックと歯科衛生士による専門的なお口の清掃(クリーニング)を定期的に行います。進行した歯周病の治療が終わった方は、1~3ヵ月のサイクルで来院し安定した歯茎の状態を管理していくことが大切です。

大人と子どもの歯科では何が違うのでしょうか。成長期で変化し続ける子どもの歯と、永久歯が揃っている大人、という点が大きな違いになります。子どもの歯は、永久歯を正しい位置へと導き、噛み合わせを含めた骨格形成をサポートする必要があります。そんな繊細な子どもたちの歯を専門に診るのが小児歯科になります。小児歯科は、多くは0歳から12歳くらいを対象にしています。乳歯は永久歯より柔らかくて虫歯になりやすいうえ、虫歯の進行も早いので日ごろから気を付けることが大切です。

乳歯の重要性

乳歯は丈夫な永久歯が生えるための準備の役割や、永久歯を正しい位置に導くといった役割があります。

その他にも、顎の骨の成長や知能の発達、正常な噛み合わせにも影響を与えます。

生えたての歯はとてもデリケートです

永久歯の生えたての時期は、歯の表面が粗造で汚れが付きやすく虫歯になりやすい時期です。また、乳歯に虫歯があると永久歯も虫歯になるリスクが高まります。

お子様の歯に異常を感じたら、お早めにご相談ください。

虫歯になりにくい歯へ

生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中は無菌状態で、虫歯菌はいないと言われています。

では、なぜ虫歯になるのでしょうか?

虫歯は感染症です。つまり、お口のスキンシップなどを通じて周囲の大人からお子様のお口に虫歯菌が移り、虫歯に感染してしまうのです。

虫歯菌に感染しやすい時期は、生後1歳7ヵ月~2歳7ヵ月の間です。

この1歳7ヵ月~2歳7ヵ月の間に、お子様と同じ箸やスプーンを共有しない、噛み与えをしない等のお口のスキンシップを控えることで、成長した時の虫歯の本数を少なくすることができます。

1.歯磨き指導

お子様が歯磨きを好きになるように丁寧に指導いたします。歯磨き、ブラッシング指導では、虫歯を防ぐために効果的なブラッシング法を楽しみながら、歯科衛生士が丁寧に指導していきます。

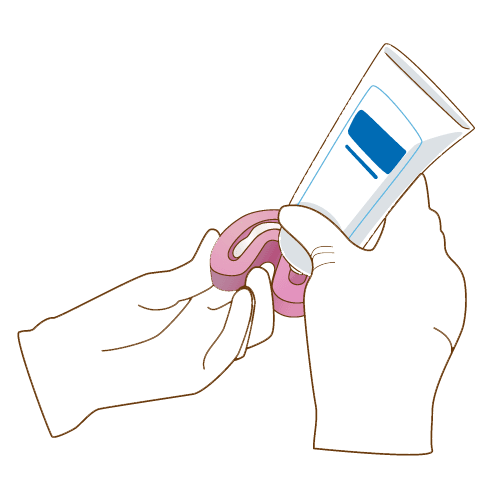

2.フッ素塗布

生えてきたばかりの永久歯は、虫歯になりやすく、しかも急激に進行します。虫歯を予防するために、フッ素を歯の表面にコーティングします。フッ素の効果は、お子様のお口の中の状態によってさまざまです。フッ素の塗布は歯の生える本数を基準に3ヵ月毎、年に4回を目安とし、医院でのケアを受けることをお勧めします。またご家庭でのフッ素洗口剤やフッ素入り歯磨き粉を、医院でのケアと並行されるとより効果的です。

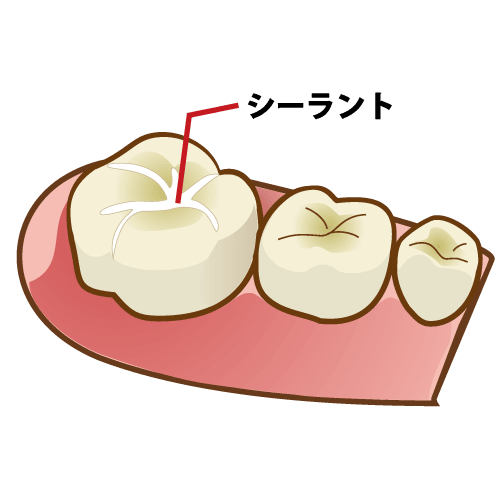

3.シーラント

お子様の歯、特に奥歯の溝は複雑な形をしているので、なかなか歯ブラシの毛先が入りません。そのため汚れが溜りやすく虫歯が発生することもあります。細かい溝を歯科用の薄いプラスチックでふさいで虫歯を予防するのがシーラントです。シーラントは、生えたばかりの奥歯(6~7歳頃や11~13歳頃)の予防に有効です。

TOP